だいたい、何故こんなものを作ったのか?

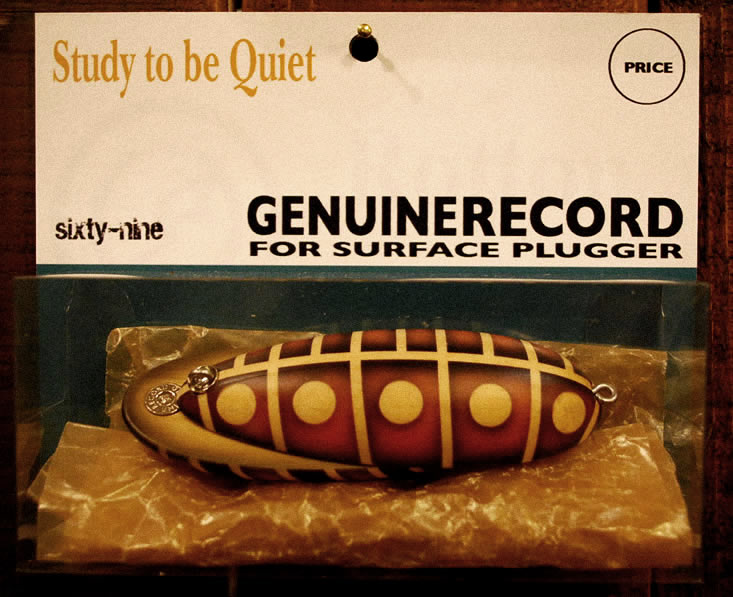

他の釣りには決してみられない遊び心がブラックバスのルアーフィッシングにはある。レコードはその遊び心を最も重要視する。 「レコードのプラグはブラックバス釣りを楽しむ為の道具」何とも、初心に返らされる言葉だ。

そこには、平山さんが子供の頃から敬愛するハトリーズの影響が強く感じられる。昔、ハトリーズのプラグには難易度なるものが表示され使い手を挑発して楽しませてくれた。そんな自身が過去に味わった洗礼をループさせたような煽りを69から感じとれる。

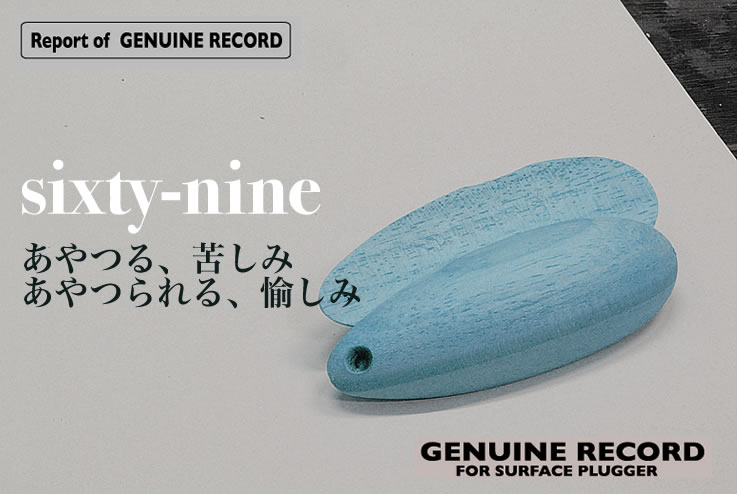

しかし、あの理不尽具合はそれだけの動機でないはずだ。今さらながら、あることに気がづいてしまった。

随分と前、自宅にお邪魔して昔作ったプラグは見せてもらったことがある。いっちょまえに年号まで入ったものも多くちょっとした歴史がうかがえた。 目も当てられない1980年代後半ものから徐々にそれらしくなっていく成長にはちょっとした感動があった。それらは自分が使う為に作られたものだが、その頃から”楽しむ為”という方向性は一貫されていた。

確かその時だったはず。「何故、ルアービルダーになったのか?」と質問をした。はっきりとは記憶していないが、その答えにはとても感心させられた。 それはおおよそこんな答えだった。

自分が作ったプラグが知らぬところで友人を介し他人の手に渡ってしまった。そして、後日報告を受けた。その人があのプラグで50アップ釣ったと。 そのことにとても興奮を憶えたという。それを機に積極的に自分の作ったプラグを周りの友人などに使ってもらうようになった。そして、釣果報告を受けるごとに快感を憶えていった。プラグ作りは個人的なバス釣りの愉しみの一つとしてやってきたが、他人にそれを使ってもらってブラックバスを釣ってもらうことがこれほど楽しいこととは.....とそうやって味をしめ本格的にのめり込んでいったのである。そのあげく、1995年あたりから販売をはじめ、2000年よりジェニュインレコードとしてブランドを立ち上げ、さらに多くの人に使ってもらおうと全国展開をはじめたのだ。何とも純粋なストーリーだ。

「レコードのプラグはブラックバス釣りを楽しむ為の道具」。常々、平山さんは口にする。

ここで今一度、ビルダーを目指した動機とこの言葉を重ねてみほしい。何か引っ掛かからないだろうか。

この言葉にはなにか裏が感じられる。

平山さんは夜な夜なレコードユーザーからのブラックバスの写真と釣果報告を待つ。これが愉しみの一つとなっている。 そして届いた一報は酒の肴にもなり、発散にもなり、至福となる。その喜びは、平山さんにとって紛れもなくバス釣りの愉しみ方の一つなのだ。 ということは「レコードのプラグはブラックバス釣りを楽しむ為の道具」この言葉ってひょっとしてアウトプットではなくインプットな表現.......?。

もし、そうだとするとこの69は大いなるいたずら?意外性や懐疑心をオーバーに詰め込みプラッガーの困惑する姿を愉しむために作ったということか? きっと、このプラグを手に入れたプラッガーは、ブラックバスを釣り上げるのにひと苦労するだろう。目に見えて遠回りさせられるのだから。そんなことをあれこれを想像しながら、あのビルダーは酒の肴を待ち望むだろう。

69を襲ったバスの一報に「よく釣ったなあ」とほくそ笑み、バス釣りの愉悦に浸るビルダーの姿が目に浮かんでくる。

これはあくまで、勝手な推測である。

この件について本人に真相を聞くのは.....敢えてやめておこうとおもう(笑)。結果的にはあの喜びは僕らも共有できるのだから、このままそっとしておこう。人それぞれ、密かな愉しみってものがあるもんだ..........。

ともあれ、罪はないが悪い男だ。

平山真一という釣り人は。

トップウォータープラッガーの多くが、意固地な性格なのをよく知っててこんなものを作るのだから。

だが誤算だっただろうに。まさかこの69がクワイエットの範疇に放り込まれるとは考えもしなかっただろう。

これで難解なプラグは、単なる難題なプラグになったわけだ。

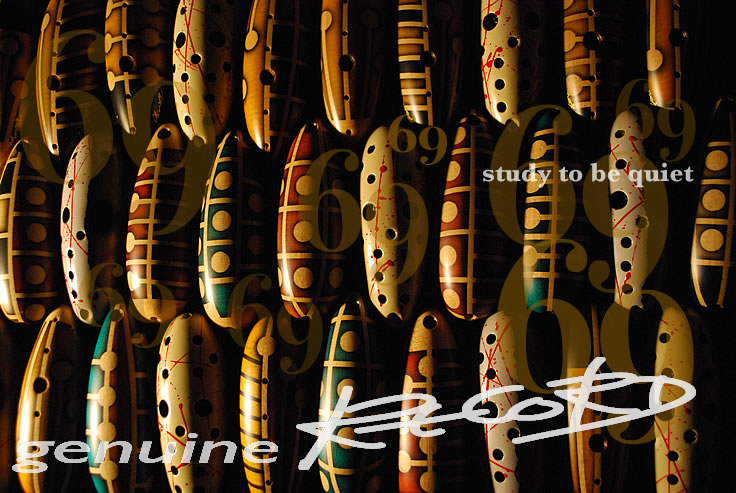

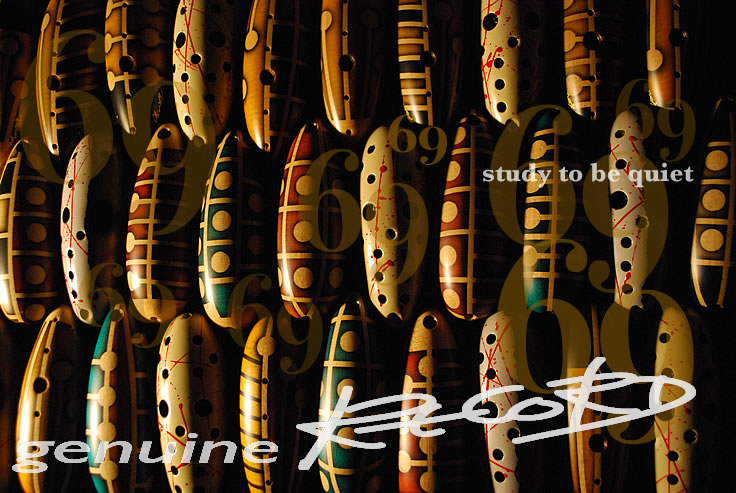

”STUDY TO BE QUIET” 平穏さえキープしてれば、こんなプラグも、なんてことはない。

あのLIBERAL FISHING TACKLEのオヤジにも言ってやりたい。

”No problem!! catch more bronze back!! ”

|